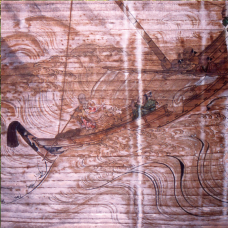

高祖御一代略図:佐州流刑角田波題目 / 歌川国芳画(立正大学図書館所蔵)

[伊勢屋利兵衛], 天保7年(1836)頃

「佐州流刑角田波題目」は『高祖御一代略図』のうちの1枚です。日蓮は幕府に弾圧され、文永8年(1271)に佐渡へ流されることになります。本図は、佐渡へ向かう途中、嵐に遭った場面を描いています。この時に日蓮は、海面に「南無妙法蓮華経」の題目を記し、高波を鎮めました。この出来事は「波題目」の故事として広く知られています。

創建からの歴史と今

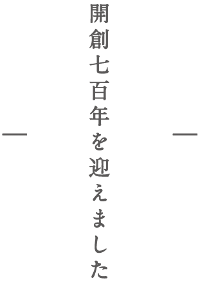

文永8(1271)年10月、寺泊を船出された佐渡配流の日蓮聖人が、強風のため当地角田浜に漂着されて七頭一尾の大蛇(後に「七面大明神」)を教化、「岸・岩・波」の三題目を書き遺されました。後に孫弟子にあたる日印上人が日蓮聖人ゆかりの聖地として三題目に因み、妙法寺、蓮華寺、経王寺の一山三箇寺を鎌倉時代末期の正和2(1313)年に創建されたことに始まります。日蓮聖人滅後31年目のことです。

妙光寺境内絵図(昭和の初期頃)

後に蓮華寺、経王寺は他に移転し、妙法寺が妙光寺と改称しました。開創以来700年余の歴史を有し、旧長岡藩主牧野忠成公はじめ多くの檀信徒の信仰を集め、今日まで歴代住職54代の法灯が継承されています。

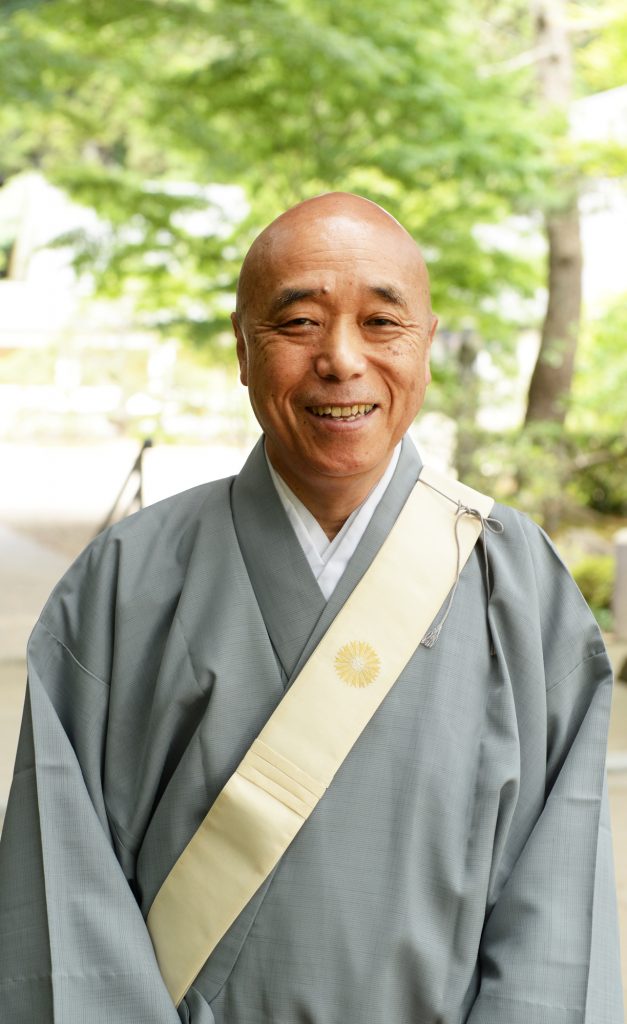

住職紹介

2017年11月18日。大勢の檀信徒が見守る中、『法燈継承式』が執り行われました。第53世より第54世に妙光寺の法灯が継承され、新しい時代を見据える女性住職ならではの妙光寺が動き始めました。

53代目の住職より、現住職へと払子(ほっす)が継承されました。

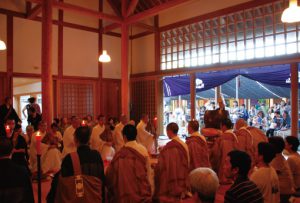

2013年3月、身延山久遠寺大本堂にて妙光寺住職を大導師に出仕の僧侶40名の大法要が行われました。

開創700年大法要

2013年3月18日、開創700年記念大法要を総本山身延山久遠寺の大本堂にて行いました。檀信徒ほか有縁の方々総勢700名が、新潟県内と関東各地から大型バス17台で1泊2日の行程で参列しました。

妙光寺檀信徒700名で身延山の大本堂が埋め尽くされました

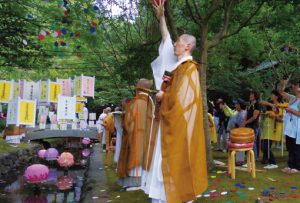

毎年夏の終わりに行われる妙光寺の送り盆。

境内の川に並ぶ灯籠にあかりが灯されます

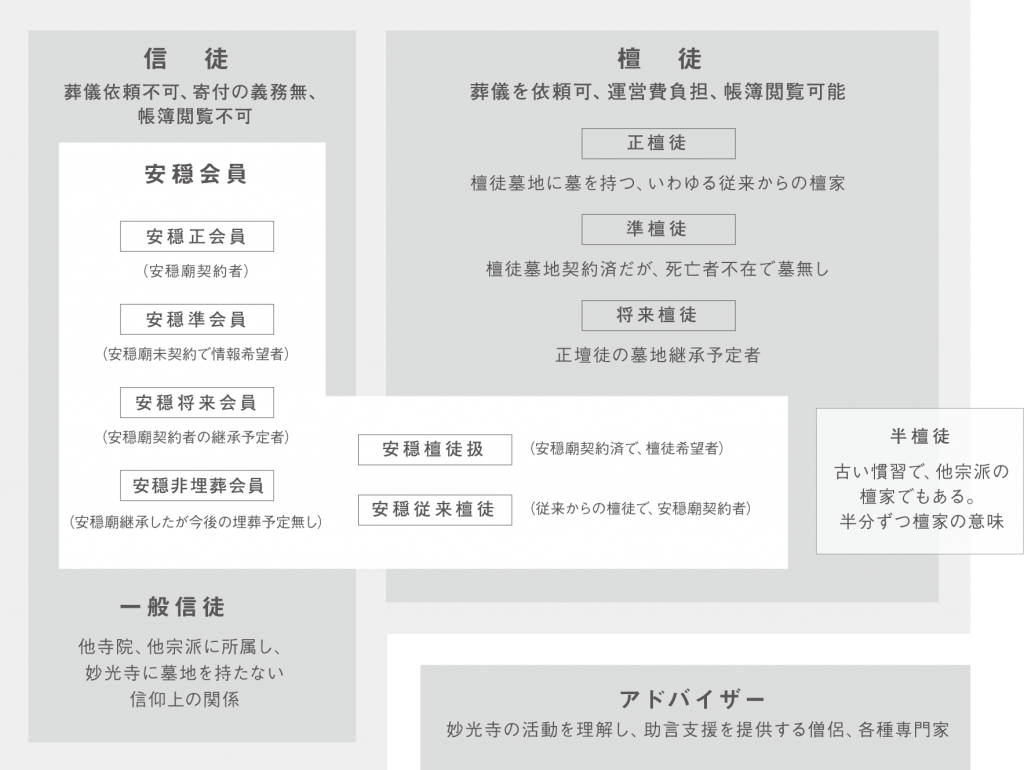

血縁から結縁へ

無縁社会とまで言われるいま、人と人との絆は弱まり孤独感を生み、さまざま な問題が生じています。社会は一人ひとりが自立する心と、それを互いに支えあっていくことが大切で、寺はその中心のひとつになるべきだと考えます。 具体策として平成元(1989)年に、家族血縁による跡継ぎを必要としない墓『安穏廟』を開設しました。以来毎年夏に「フェスティバル安穏」(2010年から「妙光寺の送り盆」と改称)を開催、合同供養、生老病死を語るシンポジュウム、交流会等新たな結縁を結ぶ場を設けています。

また常に寺を開放して多くの人を受け入れ、ときにはコンサート、展覧会を開きます。さらに檀信徒会員への生活支援、国内外の災害への義捐金拠出等。それらの全ては公開している基金の運用益と寄付、多数のボランティアによって支えられています。 家族の絆は大切です。この血縁からさらに新たな縁を結ぶ結縁(仏教ではけちえん)の社会への広がりを、そして寺では仏様の教えを中心としますから、仏縁へとさらなるつながりを目指します。妙光寺ではその歴史と伝統を踏まえつつ、社会に開かれ、人々の心の支えとなる縁作りの寺として発信を続けています。

新潟市西区を中心に福島県から避難中の『うつくしまクラブ』の方たちが、震災の翌年から3月11日妙光寺に集まり、被災者の追悼供養と早期復興を祈ってきました。年数を経て福島に戻る人が増え、2018年の3月を区切りに休止しています。

春の安穏廟

信頼の運営

妙光寺では家制度に基づく旧来の檀家制を廃し、檀信徒制としています。

大きくは檀徒と信徒に分けて、檀徒は永続的な関係、信徒は一時的な関係で妙光寺の趣旨と教えを信奉する個人または家族と規定します。関係を辞める自由は檀信徒にあります。

妙光寺は檀徒の中から選出された役員25名の合議で運営されます。

妙光寺の収入は檀信徒の会費、お布施と寄付、基金運用の3本柱で成り立っています。お布施は “喜捨” との考えに基づき定額ではありません。住職を含めた全職員の給与、そのすべてを委託会計事務所が管理し、役員総会で審議します。収支決算書は檀徒も閲覧できます。

住職、役僧、事務、境内管理の常勤職員が日常の運営に従事しています。さらに檀信徒のなかから多数のボランティア、地域の伝統的な “講” の人たちが行事や日常の作業等に積極的に参加されます。

また妙光寺の活動に賛同する、檀信徒以外の各種専門家(法律、経理、医療、メディア、IT関係、デザイン等々)で多数の方々が県内外から協力いただいています。